समानांतर सिनेमा के अप्रतिम फिल्मकार श्याम बेनेगल

- जवरीमल्ल पारख

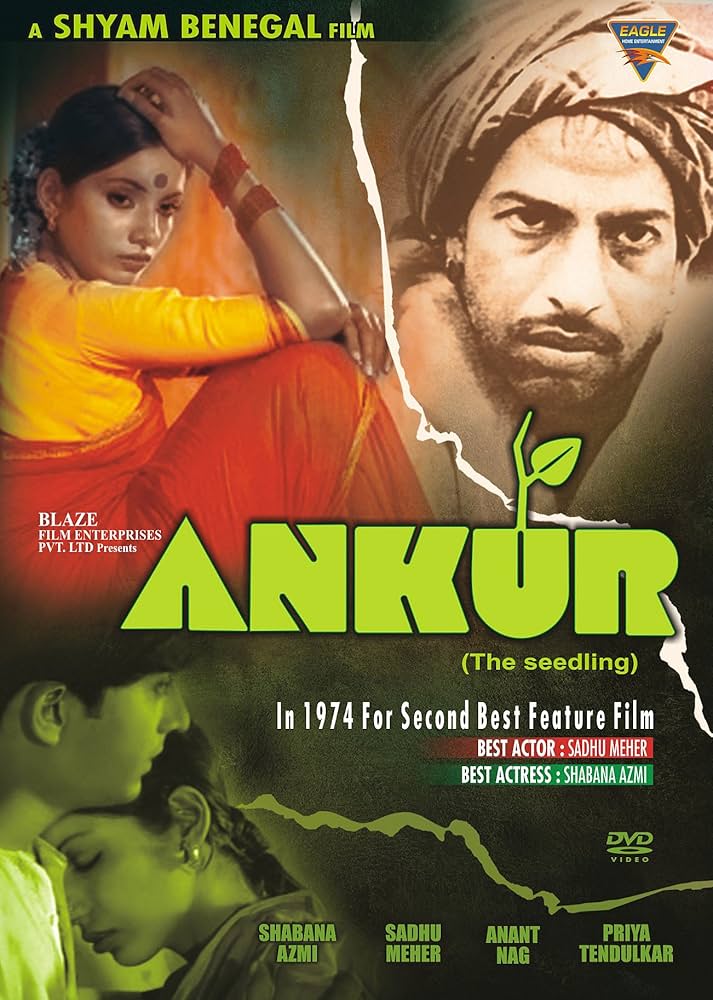

बीती 23 दिसंबर 2024 को भारतीय सिनेमा के महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर शयम बेनेगल का निधन हो गया। 2006 में प्रतिरोध के सिनेमा के पहले गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल में ही हमने उनकी फिल्म 'अंकुर' का प्रदर्शन किया था, जिसके प्रदर्शन के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक युवा विद्यार्थी ने बहुत ही मानीखेज टिप्पणी की थी। उस विद्यार्थी ने हॉल के बाहर बनाई कमेंट की सफ़ेद दीवार पर लिखा था - "अच्छा, ऐसी फ़िल्में भी होती हैं हमें तो पता ही नहीं था।" उस युवा विद्यार्थी की यह शानदार टिप्पणी प्रतिरोध के सिनेमा अभियान के लिए एक ठोस मार्गदर्शक का काम करती रही।

आज प्रतिरोध के अभियान की तरफ से हम सिने आलोचक और संचार माध्यमों के विशेषज्ञ जवरीमल्ल पारख की लम्बी टिप्पणी श्याम बेनेगल के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप पेश कर रहे हैं, जिसे हमारे विशेष अनुरोध पर पारख जी ने बहुत कम समय में लिखा है। हम प्रो पारख के बहुत आभारी हैं।

- सं.

समानांतर सिनेमा आंदोलन के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फ़िल्मकार श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की अवस्था में अभी 23 दिसम्बर 2024 को देहावसान हो गया। श्याम बेनेगल की पहली फीचर फ़िल्म ‘अंकुर’ का प्रदर्शन 1974 में हुआ था

और उनकी अंतिम फ़िल्म ‘मुजीब : द मैकिंग ऑफ ए नेशन’ का प्रदर्शन 2023 में हुआ था। लगभग 50 सालों में उन्होंने 24 फीचर फ़िल्मों का निर्देशन किया था और ये सभी फ़िल्में चर्चित भी रहीं और उल्लेखनीय भी। उन्होंने पहली फीचर फिल्म ‘अंकुर’ का निर्देशन तब किया था जब उनकी उम्र 40 वर्ष थी। लेकिन मीडिया से वे 1960 के दशक के आरंभ से ही जुड़ गए थे। उन्होंने पहली लघु फ़िल्म ‘घेर बेठा गंगा’ का निर्माण 1962 में कर लिया था और पहला वृत्तचित्र ‘क्लोज़ टू नेचर’ का निर्माण 1967 में कर लिया था। इसी वर्ष एक और वृत्तचित्र ‘ए चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट’ का निर्माण किया था। अंकुर के निर्देशन से पहले श्याम बेनेगल 17 वृत्तचित्र और 3 लघु चित्र बना चुके थे। यही नहीं 1966 से 1973 के बीच उन्होंने पुणे स्थित फ़िल्म एण्ड टेलिविज़न इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया में अध्यापन कार्य भी किया था। इसने उन्हें प्रतिभावान कलाकारों को पहचानने का अवसर दिया।

श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसम्बर 1934 को हुआ था। उन्हें आरंभ से ही फ़िल्म निर्माण में गहरी रुचि थी। अपने पिता से प्राप्त कैमरे से उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में फिल्म बनायी थी। हालांकि वे अर्थशास्त्र में एम ए थे लेकिन उन्होंने मीडिया को ही अपना कैरियर बनाया। मीडिया के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई की एक विज्ञापन कंपनी में कॉपीराइटर के रूप में 1959 में कर दी थी। कॉपीराइटिंग,

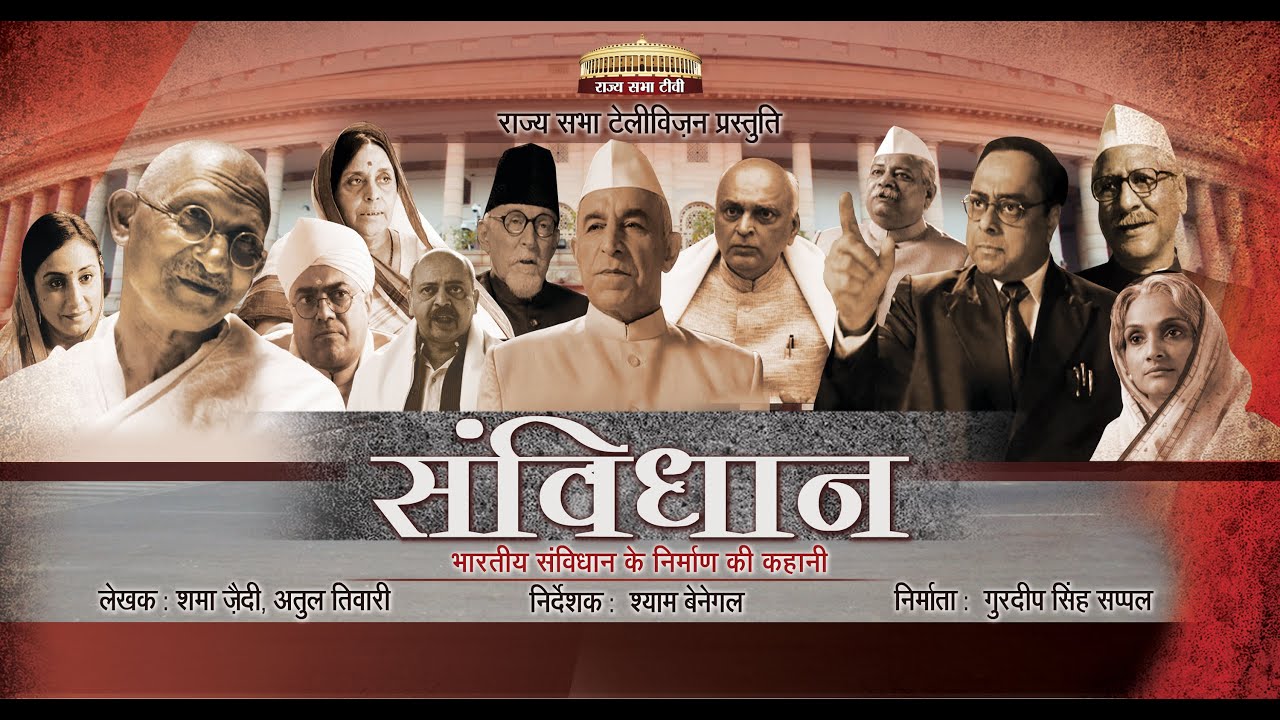

लघुचित्र, वृत्तचित्र, फ़िल्म अध्यापन में सक्रिय योगदान के 15 साल बाद ही वे कथाचित्रों के निर्माण की ओर अग्रसर हुए और आगे के लगभग 50 साल वे लगातार फ़िल्में बनाते रहे। लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किये जो शायद किसी और फ़िल्मकार से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने 1986 से 2014 के बीच विभिन्न विषयों पर दूरदर्शन के लिए छः धारावाहिकों का निर्माण किया। वैसे तो उनके सभी धारावाहिक महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन 1988 में निर्मित भारत एक खोज और 2014 में निर्मित संविधान का ऐतिहासिक महत्व है। 53 आख्यानों मे बना धारावाहिक ‘भारत : एक खोज’ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रख्यात पुस्तक ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ का कथात्मक रूपांतरण है।

भारतीय इतिहास के संदर्भ में नेहरुजी की यह पुस्तक ही नहीं श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित इस धारावाहिक का भी उतना ही महत्व और प्रासंगिकता है। विशेष रूप से वर्तमान दौर में जब सांप्रदायिक फासीवाद की ताकतें भारतीय इतिहास को अपने हिंदुत्ववादी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकृत करने के अभियान में लगी हुई हैं, श्याम बेनेगल का यह धारावाहिक उसका ठोस, तथ्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली जवाब है। इस धारावाहिक में उन्होंने भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों का वर्णन करते हुए उनसे सम्बद्ध साहित्यिक कृतियों के महत्त्वपूर्ण अंशों को कथात्मक रूपांतरण से अंतर्ग्रंथित कर इस धारावाहिक को एक कालजयी रचना बना दिया है।

‘भारत एक खोज’ से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, ‘संविधान’ धारावाहिक। भारतीय संविधान के निर्माण के लगभग तीन सालों में संविधान सभा में जो बहसें चली थीं, उसी को आधार बनाकर उन्होंने इस धारावाहिक का निर्माण किया था। इस धारावाहिक को देखकर यह समझा जा सकता है कि आज जिस संविधान पर हम इतना गर्व करते हैं, उसे ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया गया था। यदि इसके पीछे आज़ादी के लगभग दो सौ साल के संघर्ष का इतिहास था तो इन्हीं दो सौ सालों में मध्ययुगीनता की जकड़बंदी से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला सामाजिक और सांकृतिक संघर्ष भी था, जिसे पुनर्जागरण के दौर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का यह एक सुविचारित निर्णय था कि संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर को बनाया जाए। वैसे तो मौजूदा संविधान के निर्माण में पूरी संविधान सभा का सामूहिक योगदान रहा है लेकिन संविधान को वैचारिक दिशा देने में निश्चय ही अंबेडकर और नेहरू का ही योगदान सबसे ज्यादा था। श्याम बेनेगल नेहरू युग की चिंतनशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतिम लेकिन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फ़िल्मकार कहे जा सकते हैं। यह महज संयोग नहीं है कि श्याम बेनेगल ने जवाहरलाल नेहरू पर नेहरू (1982) के नाम से वृत्तचित्र बनाया तो ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ पर टेलिविज़न के लिए धारावाहिक भी।

श्याम बेनेगल ने अपनी पहली फ़िल्म अंकुर से ही यह साबित कर दिया कि वे एक और फ़िल्मकार नहीं है बल्कि अपनी तरह के अकेले फ़िल्मकार हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। अन्य कई फ़िल्मकारों की तरह श्याम बेनेगल की मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अधिकतर फ़िल्में हिन्दी में बनाई। कुछ फ़िल्में दो भाषाओं में भी बनायी। 1978 की ‘कोंडुरा’ हिन्दी के साथ-साथ तेलुगु में भी बनी। इसी तरह नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर बनी फ़िल्म में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मुजीबुर्रहमान पर बनी फ़िल्म बांग्ला और हिन्दी दोनों में बनी हैं तो ‘द मेकिंग ऑफ द महात्मा’ मूलरूप में अंग्रेजी में बनी है। शेष सभी 20 फीचर फ़िल्में हिन्दी भाषा में हैं। लेकिन हिन्दी में बनी फ़िल्मों की भाषा में श्याम बेनेगल ने इस बात का ध्यान रखा है कि फ़िल्म के कथानक का संबंध जिस प्रांत से है, पात्रों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी उनके अनुकूल हो ताकि फ़िल्म कथानक के आधार पर ही नहीं संवादों की प्रस्तुति के आधार पर भी यथार्थवादी लगे। उदाहरण के लिए मंथन (1976) के संवादों पर गुजराती का प्रभाव दिखता है, तो निशांत (1975) में तेलुगु भाषा, भूमिका (1977) में मराठी भाषा, जुनून (1979) के संवादों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली खड़ी बोली के प्रभाव को देखा जा सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं का ये प्रभाव शब्दों के चयन से ज्यादा उसके उच्चारण पर अधिक दिखाई देता है।

श्याम बेनेगल की फ़िल्मों में गीतों का प्रयोग कम हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है, भाषा के प्रयोग की इस विशिष्टता को वहाँ भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मंथन का गीत (जो काफी लोकप्रिय भी है), ‘मेरो गाम काथा पारे जाँ, दूध की नदिया वारे जाँ’ — उसमें हिन्दी और गुजराती भाषा को इस तरह मिला दिया गया है कि हिन्दी भाषी उसे समझ भी सकता है और गुजराती भाषा का आस्वादन भी महसूस कर सकता है।

श्याम बेनेगल सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक जागरूक फिल्मकार थे और वैचारिक रूप से प्रगतिशील भी। उन पर वामपंथी विचारों का गहरा असर था जिसे उनकी शुरुआती फ़िल्मों में देखा जा सकता है। उनकी फ़िल्मों के आधार पर उनकी वैचारिक संरचना को वामपंथी झुकाव के साथ गांधी, नेहरू और अंबेडकर की विचारधारा माना जा सकता है। उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म से इस बात का एहसास करा दिया था कि उनका मकसद सिनेमा द्वारा मनोरंजन करना या पैसा बनाना नहीं है। अंकुर फिल्म की कहानी पर फिल्म बनाने का विचार 1960 के आसपास आ चुका था और उन्होंने कई निर्माताओं से संपर्क भी किया था लेकिन उन्हें कामयाबी 1974 में जाकर मिली। वे इस फिल्म को क्षेत्रीय भाषा में बनाना चाहते थे लेकिन जिस मीडिया कंपनी ने फिल्म का निर्माण करने की सहमति दी, उसने उन्हें हिन्दी में बनाने का सुझाव दिया ताकि फ़िल्म ज्यादा दर्शकों तक पहुँच सके। लेकिन हिन्दी में जिस तरह की फ़िल्में बन रही थीं, अंकुर की कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। यह ज़मींदारों द्वारा गरीब दलितों के आर्थिक और दैहिक शोषण पर आधारित कहानी थी जिसे बहुत ही यथार्थवादी शैली में बनाई गई थी। शबाना आज़मी की यह पहली फ़िल्म थी। फ़िल्म के अंत में एक बच्चे द्वारा ज़मींदार सूर्या के घर पर पत्थर फैंका जाना एक सांकेतिक प्रतिरोध था, जो उनकी अगली फ़िल्म निशांत में विद्रोह के रूप में घटित होते हुए देखा जा सकता है। गाँव के ज़मींदार द्वारा एक अध्यापक की पत्नी को उठा ले जाना और ज़मींदार और उसके भाइयों द्वारा उसका दैहिक शोषण करना और अंत में गाँव वालों की मदद से ज़मींदार के विरुद्ध गाँव वालों का विद्रोह करना निशांत का मुख्य कथानक है। अंकुर में शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध जो प्रतिरोध अंकुरित होता है वही निशांत में विद्रोह के रूप में फूट पड़ता है। मंथन की कहानी गुजरात की पृष्ठभूमि में चित्रित की गई है। गुजरात में दूध उत्पादकों द्वारा सहकारी समिति बनाने का जो संघर्ष हुआ था, उसी को कहानी का आधार बनाया गया है। हिन्दी फ़िल्मों में जातिवादी शोषण को कभी कहानी का विषय नहीं बनाया गया था, लेकिन श्याम बेनेगल ने इसे अपनी पहली फ़िल्म में ही कथानक का हिस्सा बना लिया था। अंकुर में फिल्म की नायिका लक्ष्मी (शबाना आज़मी) एक दलित स्त्री है। इसी तरह मंथन में भी दूध उत्पादकों के बीच उच्च और निम्न जातियों के बीच टकराव को कहानी में शामिल किया गया है। मंथन में नसीरुद्दीन शाह ने विद्रोही दलित की भूमिका निभाई है। 1999 में उन्होंने समर फ़िल्म के माध्यम से मध्यवर्ग में, विशेष रूप से सवर्ण युवाओं में जातिवाद के गहरे प्रभाव की तीखी आलोचना की है।

श्याम बेनेगल ने स्त्री शोषण और उनके मुक्ति के संघर्ष पर भी कई फ़िल्में बनाई हैं। उनकी लगभग सभी फ़िल्मों में स्त्री चरित्र बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं लेकिन भूमिका, मंडी, मम्मो, सरदारी बेगम, हरी-भरी, ज़ुबैदा, सूरज का सातवाँ घोड़ा उनकी स्त्री केंद्रित फ़िल्में हैं और ये सभी महत्त्वपूर्ण फ़िल्में भी हैं। श्याम बेनेगल ने अपनी फ़िल्मों में दलित यथार्थ (अंकुर, मंथन, समर) को चित्रित किया है तो मम्मो, हरी-भरी, सरदारी बेगम, ज़ुबैदा में मुस्लिम समुदाय को अपनी फ़िल्मों के केंद्र में रखा है। उन्होंने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और मुजीबुर्रहमान जैसे इतिहास पुरुषों पर भी फ़िल्में बनाई हैं, तो कई साहित्यिक रचनाओं का भी रूपांतरण किया है। राजस्थानी लोककथाओं को आधार बनाकर कहानी रचना करने वाले राजस्थानी कथाकार विजयदान देथा की रचना ‘चरणदास चोर’ का हबीब तनवीर ने नाट्य रूपांतरण किया था, उसका श्याम बेनेगल ने फ़िल्मांतरण किया है। भूमिका फ़िल्म मराठी फ़िल्म अभिनेत्री हंसा वाडेकर की आत्मकथा पर आधारित फ़िल्म है, कोंडुरा मराठी लेखक चिंतामणि टी. खानोलकर के उपन्यास पर आधारित फ़िल्म है, जुनून अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड के उपन्यास ‘ए फ्लाइट ऑफ पीजंस’ पर आधारित है, मंडी उर्दू लेखक ग़ुलाम अब्बास की कहानी पर आधारित है और सूरज का सातवाँ घोड़ा, हिन्दी लेखक धर्मवीर भारती के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है।

श्याम बेनेगल को इस बात का श्रेय भी जाता है कि उन्होंने अपनी फ़िल्मों के माध्यम से प्रथम श्रेणी के ऐसे प्रतिभावान कलाकार हिन्दी सिनेमा को प्रदान किये जिन्होंने अपनी भूमिकाओं के द्वारा अभिनय कला को शीर्ष पर पहुँचा दिया। स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, कुलभूषण खरबन्दा, गिरीश कर्नाड, अनंत नाग, अमोल पालेकर, नीना गुप्ता आदि कई नाम लिए जा सकते हैं। इसी तरह गोविंद निहलानी जो उनकी कई आरंभिक फ़िल्मों के छायाकार रहे, न केवल श्रेष्ठ छायाकार थे बल्कि फिल्मकार भी थे जिन्होंने आक्रोश, तमस, पार्टी आदि कई महत्त्वपूर्ण फ़िल्में बनायीं। उनकी अधिकतर फ़िल्मों का संगीत वनराज भाटिया ने दिया है, जो उच्च कोटि के संगीतकार थे।

श्याम बेनेगल को अपनी फ़िल्मों के लिए 18 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए और 2005 में दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड भी प्रदान किया गया। 1976 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 1991 में पद्मभूषण सम्मान प्रदान किया गया। श्याम बेनेगल ने हिन्दी सिनेमा को ही नहीं भारतीय सिनेमा को जिस शीर्ष पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। लेकिन साथ ही उनके द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र और टीवी धारावाहिक भी कम महत्व के नहीं हैं। एक महान फिल्मकार के रूप में वे सदैव याद किये जाएंगे। भारत के अतीत और वर्तमान को अपनी विशिष्टताओं और दुर्बलताओं के साथ समझने और एक बेहतर समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक भारत को बनाए रखने के संघर्ष में श्याम बेनेगल के सिनेमा के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता।